C’est Antonin Besse qui va me permettre de dévider le dernier fil des écrits, fil d’Ariane, un fil retravaillé en fil de fer barbelé pour cette époque troublée ; saignez par toutes vos plaies, enkyster-vous la gorge à force d’hurler « au secours ! », guerres de religion, de conquêtes.

Est-il apaisant de penser à un soupçon d’espoir en visionnant les images rares des rares touristes séjournant sur l’Ile de Socotra, un paradis, calme…perdu ? Les photos existent. Ile de Socotra, no man’s maritime, quelque part sur la route des Indes.À chacun son île, à chacun son rêve…

Le roi de la mer rouge, Antonin Besse, fut le premier à me répondre : « Cher ami, venez, on vous attend. Cela me fera grand plaisir de parler à un compatriote. Pour votre gouvernance, je me suis renseigné : vos recherches m’enchantent. Un voyage littéraire dans la Corne de l’Afrique, quel beau sujet. »

Qui était-il pour me dérober la porte de mon jardin secret ? Je savais que ce roi du pétrole avait une agence à Djibouti, une autre à Hodeida. Il avait le sens des affaires, bien sûr, et une personnalité complexe, parfois déroutante comme le suggérera l’écrivain Britannique Evelyn Vaugh.

En forme, maintenant, ragaillardi à l’idée d’avoir des amis, des lecteurs, et un éditeur. Rien n’avait tourné au désastre imprimé par mes détracteurs. La saison des soldes était terminée.

Ma suit-case pliée, je hélai un taxi, direction l’aéroport. Avanti !

L’aéroport international de Djibouti-Ambouli, situé au sud de la capitale de ce pays-confetti, est l’ancienne base aérienne militaire de Djibouti.

L’ancien camp Lemonnier, du temps des français, jouxtant le tarmac, est désormais la base de l’United states Navy. Les Américains sont partout (c’est plus fort qu’eux).

Je vais boire un café au Green Beans coffee, en attendant la douane.

On décolle, on surplombe la ville. Juste le temps de voir le toit du restaurant de la Mer Rouge où j’avais mes habitudes.

Dans le DC4 rafistolé, peu de passagers. La guerre n’encourage pas le tourisme.

Ce sont surtout des commerçants. Avec qui commercent-ils ?

Des montagnes de sacs plastiques bleu et blanc, très solides, remplis à ras bord, s’empilent sur les sièges vides. Une musique lancinante – un appel à la prière – est crachotée par des hauts parleurs à bout de souffle. Je m’endors, bercé par la voix du muezzin.

Je m’éveille alors que l’avion entreprend la descente.

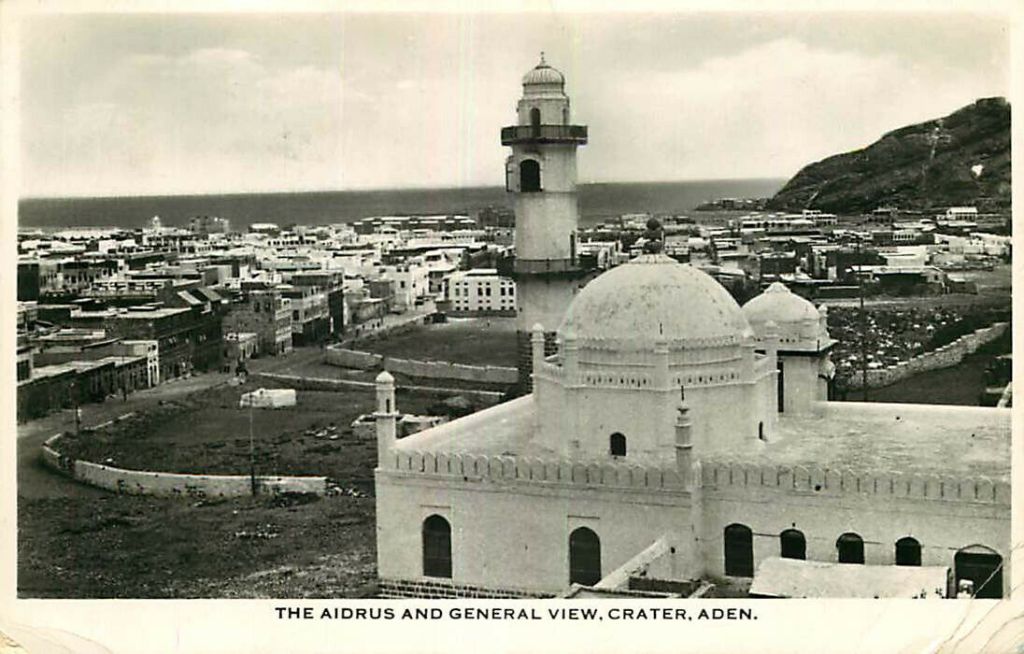

Aden. Blanc de blanc. Du soleil, du blanc encore. Des maisons, des cubes, étagés, se tenant les uns aux autres. Le cratère et le port, désenclavé, vous accueillent.

Dans le taxi en maraude j’indique : « To M. Besse, Crater, on Aidrus Road, please ».

Besse. Le sésame à Aden, tout le monde le connaît.

Dans l’intérieur bleu du taxi, les parois, encollées de nattes, s’effilochent, l’ambiance est assurée par la radio qui passe – qui hurle – les succès de Bob Azzam., sans se soucier du code de la route, et à tombeau ouvert.

Bob Azzam…je me souviens.

Je l’ai connu à Alexandrie, son lieu de naissance. La famille habitait près du consulat.

Wadih Georges Azzam 1924 – 2004, commença sa carrière en Italie, en reprenant les succès de Marino Marini.

En Algérie il suscita l’intérêt de la colonie Française. Des radios s’emparèrent de ses chansons et en firent des succès qui allèrent crescendos.

Qui ne se rappelle, dans les années 1960, de « Ya Mustapha », Fais-moi du couscous chéri, « c’est écrit dans le ciel ».

À Oran, où j’avais séjourné quelque temps, sur les pas d’Albert Camus, je rencontrais Nicole Garcia qui animait les soirées du Belvédère, un club chic surplombant la mer.

Elle possédait tous les disques de ce chanteur qui, le succès le fuyant, termina sa carrière dans une boîte de nuit à Genève.

Guettant mon taxi je demandais : Bob Azzam ? Le conducteur fou – nous étions arrivés vivants – commença à me parler des pieds-noirs, des Harkis, de son père qui avait participé, comme interprète, aux accords d’Évian en 1962.

Ah ! Bob Azzam ! Les Français ! Toute une époque.

Il me parlait, parlait encore et encore quand mes pas me conduisaient dans la ville.

Besse habitait quartier du Cratere. Ce Cratere était un ancien volcan éteint.

Je devais passer avant, à la banque, faire la commission demandée par Abdallah Rosa, la filleule de Mogadiscio, une parente par la main gauche de Denis Lavant.

La transaction ne pouvait se faire qu’à Aden. Je trouvais facilement la National Bank of Yémen, déjà ouverte à cette heure matinale. C’était un établissement spécialisé dans les transferts wise internationaux, avec des taux de change Reuters défiant toute concurrence. La seule banque de la mer rouge à proposer ce service grâce à une connexion ultra rapide et performante (code BIC / SWIFT) directement relié au chairman, Jimmy Mallock, un peu gourou, de la Cité de Londres. Des bruits, des rumeurs inquiétants s’étaient répandus sur ce personnage, banquier brassant l’argent de la Corne de l’Afrique.

Vous êtes bien à Djibouti, et au Yémen, entre Afrique et Asie, des pays surchauffés où les affaires se colorent de corruption, de petits arrangements où la camarde se promène, d’une rive à l’autre.

Les guerres de religion ont remplacé le temps des colonies.

Vous êtes dans un récit où l’on égrène les années, 1880, 1904, 1930, 1966, 2016, 2018. Faites danser le cornet, faites rouler les dés, au grès de vos envies.

Je me perdais dans le dédale des rues sans numéro.

Je passais devant le national museum, le Haweel market, le gulf mail.

Au Sakran, coffee shop, je demandais mon chemin.« Il est midi, l’heure où le soleil est au plus haut, ne voulez-vous pas entrer et manger un morceau, le restaurant est ouvert ». Je pensais à Soleillet, mort d’une insolation dans les rues d’Aden.

Besse ne m’attendait que vers les 15 heures.

Menu 1 proposé par le Sakran :

El mthloutha (potage de légumes)

Poitrine de poulet / frites

Salade de choux

Salade Mazza (mélange de Houmous, Fattousch, Taboua,), accompagnée d’une salade verte à l’ananas)

Fetta tamar (à base de dattes, bananes et feuilles de rose)

Menu 2

Laham madfoune, à base d’agneau

Mathrouda samath à base de poisson

Foie au pain Yéménite

Chèvre

Homard

Zoulikha dessert très sucré à base de noix, de nougat et de miel

Thé, café, sodas (bières et whisky dans l’arrière-cuisine, avec bakchich)

Tout en mangeant je relisais mes notes, le rapport district consulaire sur Antonin Besse :

Antonin Besse est français, né le 26 juin 1877 au 12 rue de la République à Carcassonne (Aude).

Le père (marié, sept enfants), était négociant. La famille déménage à Montpellier. Le père décède en 1884.

Antonin Besse, cadet de la famille, fait de rapides études avant d’effectuer son service militaire.

Depuis le 16 avril 1899 réside à Aden sur Aidrus Road, quartier du cratère.

Il a été embauché par Bardey, import-export, à Aden. Chez son employeur se spécialise dans la commercialisation du café. Son contrat chez Bardey s’achève en 1902 et il créé sa propre entreprise à Hodeida et à Aden.

Il réussit, fait de bonnes affaires dans des usines de savon, d’huile de coco, dans l’import-export, dans la corne de l’Afrique et le sud de l’Arabie.

Il est agent des firmes Shell, Persian Oil Compagny (BP), il s’occupe de livraison et commerce de kérosène, de pétrole. Il est président de la compagnie Aden Airways et du club de football local.

Bonnes mœurs, pas de contact particulier avec les autorités Britanniques, celles-ci se limitant aux transactions commerciales.

À noter, cependant, des sentiments pour les ouvriers et les grévistes en général, mais avec discernement. Ne fait pas parler de lui et n’énonce pas ses convictions politiques.

Vient de se rendre acquéreur des hôtels suivants :

- L’hôtel Crescent.

- L’hôtel du Croissant

- L’hôtel Marina

- L’hôtel de l’Europe

- Et L’hôtel de l’Univers, même en ruines, était là ; la photo sur la terrasse témoignait. Jules Suel était toujours en pyjama, Rimbaud avait une sale gueule, la factorerie près du minaret de la mosquée, faisait face au tribunal Britannique.

Posez vos valises, les employés vont s’occuper de vous, vous offrir un thé vert et des gourmandises orientales, des friandises à base de noix, amandes, nougats, calissons, bakhava, Ouzbek, Talkysh Keleve, sweet banner, kaliba, Makront et autres bazzman, toutes plus bonnes (et sucrées) les unes que les autres. Appelées aussi, par les coloniaux « saute-dentiers « (!). Tout cela avec le sourire, l’hospitalité des Orientaux.

Entrez dans l’hôtel Crescent de Steamer Point.

L’hôtel, magnifique avec ses trois étages, change de nom en 1966 pour devenir le Rock hôtel. Il est encaissé entre roc, sables, corniches, routes ne menant nulle part, avec un environnement de zone commerciale. Tout près, sur Maala Straicht, le port voit pourrir doucement les restes du « Prince of Wales », abandonné, sur le quai.

Le pier, port de Dhow, comporte une enclave abritant un cimetière.

On dit qu’y serait enterré Caïn.

Au loin les îles des esclaves chuchotent d’autres légendes venues de la nuit des temps.

La reine de Saba s’abreuve dans les immenses réservoirs d’eau (toujours visibles).

À cheikh Othman on maintient les fameux jardins. Les chèvres s’y baladent. La bourgade vit du commerce de la teinture des tissus, des draps.

Sortez de la ville en évitant la silent valley qui débouche sur des installations militaires, des chemins perdus dans la nuit.

J’avançais, j’avançais.

Un jeune Berbère m’accosta : « C’est toi le Franchie qui vient pour M. Besse ? Suis-moi, Il t’attend, je vais te mener auprès de lui ».

Pourquoi, à ce moment précis, me reviennent des images, l’image d’Armgart, venant d’Araoué, se rendant à l’hôpital du Harar afin d’y soigner les lépreux, l’image du père Angelo Pagano, vicaire apostolique, sortant de sa cure, pour rendre visite à ses ouailles.

Les pensées se télescopent, respirons un grand coup. Continuons.

Je marche dans les rues d’Aden guidé par le jeune Berbère.

T’es qui l’Frenchie ?

– Je suis le Franchie qui écribouille, lâchant l’encre de mes pensée.

Le jeune Berbère me regarde et sourit.

L’ancre de marine pâlira sur les cotons militaires, disparaîtra.

Tous les francophone d’Aden continueront d’authentifier leurs souvenirs. A la faculté de lettres de l’université d’Aden, on tue les lettrés, à tour de bras, bras armé par la guerre. Personne n’est à l’abri de la violence, dans les rues, les mosquées, les universités et bibliothèques, sur les marchés. La guerre.

Le néant.

Seuls les dérisoires cerfs-volants des enfants rescapés de la folie des hommes continuent de tournoyer dans l’azur.

« Nous ne sommes pas au monde » AR.

Nous contournons quelques rues, débouchons sur une place : poussière, chaleur, pollution, on n’y voit goutte. Au loin venait les échos des bazars.

Un taxi, une vieille Mustang qui avait connu des jours meilleurs, attendait le client, portes ouvertes. Le chauffeur hélait les gamins, il devait les connaître.

Les maisons à encorbellement, vérandas au-dessus d’arcades (dépôts de marchandises, sockage), silencieuses, semblaient désertées.

L’heure du khat, m’expliqua mon guide.

Soudain, mon cœur bondit : j’avais reconnu l’hôtel de l’Univers, le mythique hôtel.

Je prévenais le jeune guide « A few minutes, please ».

L’hôtel tenait debout, mais il était décrépi. La peinture de la façade s’écaillait, la porte à tambour, en lambeaux, tournait péniblement, grasseyait.

J’entrais. Y avait-il encore une chambre dans cet hôtel désert? J’en découvrais une, spartiate, le sol recouvert d’un épais tapis élimé, du linoléum sur les murs, un rideau jaune de crasse bouchant la fenêtre. Le ventilateur du plafond, ahanant, devait dater d’avant-guerre. Quelle guerre ?

De la même année le lit post-moderne, plastifié. Une coiffeuse Hollywood, du siècle dernier, délabrée, occupait un coin.

Je sortais de ce lieu de sortilège.

Le jeune Berbère m’attendait, en mastiquant, la joue gonflée. Le khât, en attendant le Franchie… Sur la place de maigres eucalyptus disputaient le vert de leur branches au bleu du ciel, un bleu presque irréel, mangeant tout, les autres couleurs, le soleil, la chaleur.

J’étais fatigué et mes vues se télescopaient.

N’était-ce pas Suel qui approchait, en pyjama rose, les bras ouverts, à ma rencontre ?

Puis le petit Berbère s’arrêta, me pointant une bâtisse au bord de la route, un peu en retrait. « C’est là » me dit-il en pointant un doigt vers l’habitation puis en m’ouvrant la main. Je lui donnais quelques roubles et il disparut.

En m’approchant je découvrais une grande maison d’angle, en pierre grise.

J’avalais la poussière. Les bâtiments cachaient le soleil. J’étais seul sur la grande place.

Sur un mur une réclame « : Aden porte savon ». Comme porte avion, porte jarretelles ?

Je touchais à la bâtisse. La maison consistait en un long bâtiment, sorte de hangar, avec trois portes fermées, dont une sécurisée par des barreaux et un cadenas.

En bas les stocks, les magasin, en haut on devinait des appartements.

Je n’eus pas le temps de chercher l’huis que, soudainement, au premier étage, un volet claqua laissant voir une tête de jeune Yéménite, tout sourire.

« Vous êtes le Franchie ? Je descends ».

Avec la légèreté d’un oiseau elle se trouva rapidement devant moi, jeune femme souriante. Elle inclina le buste, porta ses mains jointes devant son front, ses lèvres, son cœur.

« Zadira », dit-elle simplement. Je vous conduis.

Antonin Besse.

Il a les cheveux blancs, taillés en brosse, de gros sourcils noirs, et des lèvres minces. Un peu de corpulence, un sourire carnassier, des yeux jaunes, très mobiles.

Il me reçoit dans sa chambre, étendu sur le lit. Il m’invite à m’asseoir sur un fauteuil crapaud. Il a une figure colorée et une petite voix de miel.

« Je suis descendu au Crescent », ne voulant pas lui rappeler son invitation à séjourner chez lui.

« Ah ! le Crescent ! Vous savez qu’il m’appartient ? Vous y serez bien. Je vais donner des ordres pour toutes commodités que vous pourriez désirer ».

Un petit chez soi vaut mieux qu’un grand chez les autres. Tant mieux, je serai plus tranquille. La conversation a du mal à prendre. Le roi du pétrole, le propriétaire en chef d’Aden parle, se fait mousser, s’enorgueillit de ses succès, de l’argent qu’il a gagné ici, et puis les mondanités, les contacts créés, les relations d’affaires, très importantes.

Le pouvoir et l’argent. Je savais déjà qu’il payait ses employés français à coup de pierre, mais qu’il donnait de bons gages aux salariés Indiens, Juifs. Sa petite voix de châtré résonnait à mes oreilles comme un bourdonnement d’abeilles. « Vous savez, les Adénis sont un ramassis de brigands, je le sais, depuis le temps que je fréquente cette engeance-là. »

Je m’étais renseigné sur le roi du pétrole : on le disait charmeur, plein d’énergie, une belle personnalité. Mais on le disait aussi plein de petitesses, de ladreries, cassant, cruel. Pas très sympathique.

Je savais aussi qu’il n’avait pas fait d’études, qu’il avait échoué au bac, et qu’il était athée.

Ancien employé de Bardey il avait monté sa propre boîte grâce aux capitaux d’un banquier Indien.

Il avait adopté la devise de Saint Exupéry « Plus est en vous ».

Enfin, il avait fait des affaires avec Monfreid (tous les deux n’aimaient pas les Européens, d’où l’affinité).

Fatigué des atermoiements de ses nombreux employés, leurs départs, leur manque d’implication, il recrutait son personnel par l’intermédiaire de son bureau à Londres.

Voilà le personnage avec qui je devais fréquenter, qui allait m’aider, me proposer…quoi ?

Je l’ignorais.

Le ronronnement d’abeilles reprenait, avec sa voix de crécelle « …comme je vous le disais, une bande de brigands, mais ne renoncez pas…. Vous m’écoutez ? ».

Il parlait d’une voix lente, allongée, se parlait à lui-même. Les yeux jaunes, mobiles, se dérobaient, lisant dans mes pensées, anticipant mes réactions.

Je m’installais dans un relation trouble avec une personne qui n’avait à la bouche que le dicton : « les affaires sont les affaires ».

Les abeilles reprenaient « mais il se fait tard, monsieur, je vous invite à vous joindre à nous ; nous soupons à deux pas d’ici. »

Par l’Abbey Road nous arrivâmes au mess des officiers, vaste demeure, réservée à l’élite, point de jonction entre l’armée et les civils, point alimenté par la présence des occupants, les Britanniques et les autres Européens, Français, Italiens, les habitants de la côte, au-delà de la corne : Yéménites, Somalis, Indiens, Juifs.

Humphrey Berk’ley, le gouverneur, double, en rouerie, de Besse, avait la main sur la population, grata, non grata. Tout comme Besse il arborait le nœud papillon dans les réunions et la rosette, bien en vue, assurait la présidence de la British East India Company pour Aden. Il contrôlait tout le pays, du canal de Suez au cap Gardafui.

On me présenta à Edward Ellice et William Gladstone, qui œuvraient pour le Daily Mail, de Londres, Thibault Lefefvre, du troisième bureau, chargé de la lutte contre la piraterie et son second, Siroco, un Yéménite de Saana.

Ils revenaient de Zanzibar, trompant leur ennui dans le gin fizz, Je les imaginais accoudés au bar du Murayry’s de Stone Town, et faisant la tournée des bordels de l’île. C’était Ramadan, les pirates leur accordaient une pause.

Ils me parlèrent de Djibouti, évoquèrent la Flèche rouge, le Cintra, le Képi blanc. On me présenta également le banquier Bertrand Mandico, qui avait inventé un procédé pour éliminer l’odeur de l’urine des dromadaires sur les billets de banque, odeur que les Britanniques ne supportaient pas (!).

Les femmes, en robes de soirée, offraient leurs seins et leurs frustrations aux invités mâles, dans un sourire béat… Ces femmes, d’anciennes prostituées reconverties, délaissées du contingent, femmes, maîtresses d’officiers, allaient, de Djibouti à Aden, replâtrer des virginités en miettes, parures aléatoires des soirées annoncées.

Au-delà des mers et de la mère- patrie on se bricolait une morale.

On se mit à table dans un salon privé, les lustres de cristal éclairant les agapes.

Je me trouvais placé près de hauts fonctionnaires, Jacques Roquette, Georges Chantelot, des gueules d’agent secret, de baroudeur cuits et recuits.

En mangeant ma soupe de poissons je les entendais évoquer des lieux, des personnages, Hormuzd Rascam, Tewodros, les soirées à l’East India Club.

Johnny Walker semblait être l’un de leur vieux copain et les bouteilles de whisky filaient plus vite que les boutres de Monfreid.

« Ah ! Vous êtes le français Djiboutien arrivé dernièrement à Aden ? Antonin m’a prévenu de votre arrivée. Vous êtes son correspondant Londonien ? ».

Je ne démentais pas et acquiessais en hochant la tête. Pas la peine d’amorcer la conversation, il était bavard comme une pie. Quand il vint à me parler du « In et Out » du Saint James de Londres, d’Alain Villiers, banquier et éditeur, je compris qu’il me prenait pour un autre. Je l’écoutais en souriant, hochant, de temps en temps, la tête, comme le font les chiens en peluche à l’arrière des automobiles.

« Alors, que pensez-vous de notre petit club. Tout le monde se connaît. On fait la fête, on fait des affaires et…. ».

Un énorme bruit retentit, suivi de cris.

Dans les cuisines on avait remisé une cage contenant un léopard, capturé dans les montagnes l’après-midi. L’un des convives, éméché, le voyant, avait ouvert la cage. Le fauve, entrevoyant la liberté, avait bondi, de la cantine aux tables de la salle. Stupeur !

La bête fut rapidement maîtrisée.

Résultats : deux femmes évanouies, revenues à elles par de viriles paire de gifles, une table dévastée, la nappe entraînant vaisselle, bouteilles.

« Ali, Ali, vite » glapissait le maître des cérémonies. Tout rentra dans l’ordre et Humphrey Berkeley s’enquit du responsable et le fit venir à sa table.

Celui-ci, la queue entre les jambes, moitié hilare, moitié penaud, pas tout à fait dégrisé, plaida sa cause en disant qu’il voulait juste caresser le fauve, le prenant pour un chat.

Le président voulut exclure du cercle le fautif mais un gros homme chauve, en habit, s’approcha, et lui murmura quelques mots à l’oreille. Je tendis la mienne et récoltais quelques mots (c’est le neveu de…..oui, la Shell company….).

À quelques tables plus loin j’apercevais Antonin Besse en grande discussion avec des intimes- relations d’affaires ? – levant ses bras, ses yeux plus jaunes et plus mobiles que jamais. Absorbé par la discussion il n’avait pas remarqué l’incident du léopard.

Une légère touche de fièvre me reprenait – H. Pelletier ne me lâchait pas – et je quittai la salle, la soirée, ces inconnus et, m’en allant, je saluais Besse. Je prétextais la fatigue du voyage « Et vous remercierais nos hôtes, la soirée était parfaite ».

Revenant à l’hôtel Crescent, par la nuit noire, j’étais guidé par les loupiotes des rues et l’éclairage violent des enseignes des hôtels avoisinants.

« Bonsoir, vous êtes l’invité de M. Besse, le propriétaire, qui vous souhaite la bienvenue. Nous vous offrons tous les services attendus. Bonne nuit, Monsieur ».

Entrant dans ma chambre je m’attendais à trouver une fille dans mon lit et le champagne au frais. Il n’en était rien, et tant mieux. Je n’aurais pas assuré pour la bagatelle et le champagne de l’hôtel, un mousseux que l’on mélangeait de coca, portait, sur l’étiquette de la bouteille « champagne made in Spain ».

Aden, des rencontres troubles, troublées, troublantes, instructives.

La lumière était crue, la nuit, noire.

On change de continent comme on change de braquet.

Qu’étais-je venu faire ici ? Après les deux premiers chapitres, Harar, Djibouti, Rimbaud et Monfreid, j’aurais dû attraper l’avion pour Alexandrie, donner mon congé, puis prendre le bateau pour la France et remercier Églantin.

Ma corne d’Afrique avait des allures de cul-de-sac.

Je m’endormais dans des draps propres, au son des mélopées, la tête sous l’oreiller.

Évidemment le brin de fièvre restant m’encouragea au rêve : je prenais la parole devant mille militaires en treillis, mille pirates armés jusqu’aux dents, hostiles à mes propos et qui, bientôt, lâcheraient sur moi tous les léopards et autres bêtes sauvages de la planète.

Ils fêteraient alors mon trépas, levant leur verre devant mon corps déchiqueté et salueraient en rigolant : « this is good for you ! ».

Le lendemain matin je m’éveillais avec le visage de Zadira tout près de moi.

J’eus un sursaut. J’étais nu comme un ver.

« Alors, on ne frappe pas en entrant dans la chambre d’un monsieur? »,

« Non, non, on ne frappe pas », son sourire éclatant éclairait mon réveil.

Zadira avait une voix de miel. Son patron une voix de crécelle.

« Alors le p’tit Frenchie il a bien dormi ? Je vous ai fait du café bien fort, avec du lait d’ânesse, et des tartines.

Dans la cuisine attenante, mosaïque et formica, étaient accroché des photos de moustachus à lunettes, une affiche de Rocky, Sylvester Stallone, Rambo, frère jumeau de Rimbaud. Celui-ci trônait dans un cadre en pierre, sur la table, entre le sel et le poivre. En dessous de la photo on lisait Éditions de S. Bernard et A. Guyaux.

(Suzanne Bernard LA spécialiste de Rimbaud, Guyaux, du collège de France)

« Ça va, une bonne nuit ? Les sauterelles ne vous ont pas embêtées ?

Monsieur Besse vous attend, au club des gardes.

Vous prenez à gauche, la rue Ali Abd-Latif. Tout au bout l’hippodrome, là où l’on fait courir les autruches me dit-elle avec un nouveau sourire, goguenard, en voyant ma tête.

« Je vous laisse. On laisse tout ouvert. Je suis toujours là ». Un signe de la main et elle disparaît. Une apparition.

Dans la rue, un homme, sur une chaise, torse nu, se faisait couper les cheveux.

Au bout de la rue l’hippodrome, des autruches en trolley avec, sur l’une d’elle…Antonin Besse, en grande discussion avec un employé.

Je l’avais vu hier, assis dans la pénombre d’un appartement.

Je le voyais, ce matin, en pleine lumière, son corps trapu, corpulent attaché au trolley comme à une bouée de sauvetage. Un crapaud sur une boîte d’allumettes.

Il parlait, le bourdonnement d’abeilles était continuel.

« Ah ! Vous voilà ! Vous êtes bien reposé et prêt à m’écouter. Je vous présente

M. Clarvreuil, Stéphane Clarvreuil, de chez Sotheby’s, Londres. Il est chargé de mes intérêts dans la vente des collections de Pierre Berger. Je ne peux m’y rendre mais, avec mes recommandations, il va emporter le lot. Une sacrée plus-value, je vous le dit. Et même….. « Il parlait, marchait, décidait tout en marchand, des affaires, de ses affaires, des affaires du monde.

M. de Sotheby’s et moi-même suivions derrière.

Comme des petits chiens ?

Employés. À quoi ?

Sous une véranda, près des boxes une plaque en bronze :

« Élevage d’autruches Le Paradis

Courses de trotteurs, lévriers, autruches

Souvenir de François Mesnard de Cornichard

Les anciens du Parc aux zèbres 1930 »

Besse congédia M. Sotheby’s et attaqua, devant les orangeades servies :

« Je vous ai fait venir, de France, de Djibouti, et nous voici, tous les deux, chez moi, à Aden, au » Paradis « pour parler affaires. Comment trouvez-vous la ville ? »

Il avait un sourire satisfait. Il s’étalait, débonnaire, son corps débordant du fauteuil d’osier.

Je le laissais venir. D’ailleurs, il parlait pour deux. Sa voix de châtré résonnait dans l’air atone. Tout près on s’occupait des autruches. Des stocks de plumes attendaient dans un coin. « On les fait sécher, elles passent dans une soufflerie puis, après quelques jours, on les enduits d’un produit pour éviter la casse et on les envoie, par bateau, en Europe, à Paris, l’Alcazar, le Mirliton, à Paris, des bons clients ».

Il s’arrêta, finit son verre, n’en dit pas plus. Ses yeux étaient jaune dorés et me scrutaient.

Je finissais mentalement sa phrase : un peu d’argent de poche quand j’ai besoin de graisser la patte d’un fonctionnaire, d’un politique, et rémunérer mes gardes, un peu espions, un peu indics qui fricotent dans les milieux mondains, qui connaissent les potins, les projets des uns, des autres.

Antonin Besse

Import-export

Aden

Yémen

Une carte de visite qui ouvrait bien des portes.

Devant mon mutisme il se tut, leva la tête, regardant les colibris Yousti passant dans le ciel.

« Je voudrais que vous écriviez ma biographie », dit-il, tout à trac.

Des cavalières passaient près de la véranda. Besse les salua de la main « on se voit ce soir au club ? » « Ce soir, oui ».

Il les suivit du regard. Ces femmes de colonels, d’administrateurs, d’actionnaires gavés, avaient leurs habitudes.

Sans doute, dans leurs courriers pour la métropole, n’omettaient-elles pas de signaler l’hippodrome, les si originales courses d’autruches, les soirées. La belle vie.

Les cartes de membres locaux du Lyon’s club, Rotary, Kiwanis avoisinaient-elles celles des clubs Colbert, Jockey Club ? On était entre soi et l’on fêtait les réussites – toutes les réussites – au bar du Ould Mohur swimming pool.

Piscine, tennis, golf, à la demande, mais il n’y avait ni jeu de polo ni jeu de cricket, au grand dam des Britanniques qui, revenant des Indes, s’ennuyaient ferme sur ce roc » sans une goutte d’eau, sans un brin d’herbe ». Certains, faisant jouer leurs relations, faisaient avancer la date de leur départ ; les autres, moins nombreux, sans relations, buvaient, forniquaient et finissaient en épaves.

J’étais arrivé et ma vie se cristallisait sur un verre d’orange, des autruches, et à un homme d’affaires qui me demandait d’écrire pour lui.

« Je voudrais que vous écriviez ma biographie.

Je sais tout de vous, de votre parcours, les bibliothèques, Carnegie, Alexandrie, le garage Marill, vos virées avec Théilard de Chardin, et puis vos commentaires sur certaines photos, comme la neuvième, prise sur la terrasse, à Aden, vos liens avec les libraires près de Saint Bernard,, vos correspondances avec Georges-Daniel, Armgart, vos recherches sur Rimbaud –un puits sans fond – et j’étais au cap Gardafui quand vous y étiez, et sur l’ile de Socotra avec le cheik Issa Ben Séoud.

Je déduis de tout cela que vous êtes un drôle de zèbre, un original qui manie le stylo intègre jusqu’à la naïveté, intègre jusqu’à la bêtise, tout cela me mène, logiquement, à penser que vous êtes un incorruptible, droit comme un i et que vous ne me décevrez pas. (Il eût un mince sourire baffant son visage grêlé de petite vérole, comme un sourire de gros crapaud pustuleux). Un crapaud millionnaire.

Écrivez ma biographie.

Dix mille dollars.

Je paie cash, en petites coupures ou sur un compte numéroté à Londres ou Genève.

Mais venez, je vais vous donner les détails de ma proposition.

Il me donna le bras et nous devisâmes, en cheminant.

Je me méfie des gens inconnus qui vous donnent le bras.

Pour dix mille dollars combien de bras pouvait-on supporter ?

Au loin, dans la poussière d’or du couchant, je voyais Rimbaud, Jules Suel, Théilard, In Baba, fille d’Armgart, Thaurin-Cahagne levant les bras, me faisant de grands signes depuis la rive opposée, me criant : « mais que faites-vous, vous vous fourvoyez ».

Dans les jardins, forcément luxuriant, les palmiers se balançaient mollement.

« Voyez-vous, une biographie, c’est l’histoire d’une vie particulière, l’interprétation d’un parcours et…. »

« On ne comprend rien à votre histoire. L’auteur est-il riche, sans le sou, pensionné. A-t-il hérité, braqué une banque. Enfin, qui est-il ? Aucun renseignement. Le comité de lecteurs se joint au comité de lecture pour émettre les plus extrêmes réserves. »

(Lettre à la société des gens de Lettres 14 avril 1930). Mes comptenteurs se montraient retors.

Il poursuivait, toujours accroché à mon bras, dessinant sur le sable avec sa badine.

« …un parcours, une volonté d’intérêt, d’oubli, une mémoire.

Je pense aux inscriptions sur les stèles d’Égypte. Suis-je un exemple, un modèle, un monstre pétri de vanités qui fait lui-même l’éloge de ses qualités, de ses vertus ? Un dérangé, un fou ? Aden est un paradis retrouvé. En suis-je le phénix ?

J’ai réussi, continuait Besse, je possède tout, bêtes et gens, des coffres pleins à craquer, des sociétés, des comptes, Afrique, Asie ».

Il monologuait, me serrant le bras plus fort.

Il reprenait, monologuait, comme si j’étais absent :

« Je vais être nommé président du conseil d’administration, puis, bientôt, directeur général de la Faber § Geseischt Industy. Je vais inonder le monde de pétrole synthétique. »

Puis, soudain, il tourna court.

« J’ai rendez-vous, prochainement, avec le sultan de Lahej. Quel que soit votre décision – je vous donne une semaine – voyez mes hommes d’affaires, au siège, W.L. Clark, Grison D. Bekrens, des juristes Américains. Ils s’occupent des contrats.

Pour la petite cuisine voyez Miss Fox, Miss Scott, fidèles secrétaires qui ont déjà le synopsis, le plan général de ce que je souhaite. Ces secrétaires ont toute ma confiance.

Miss Scott est une littéraire doublée d’une érudite, je pense que c’est avec elle que vous allez travailler.

Passez par le siège, Fox vous remettra une enveloppe.

Passez par le siège, l’assistant de Clark vous remettra les clés d’un 4 X 4 Toyota neuf.

Oui, bien sûr que je connais le concessionnaire, Marill à Djibouti. C’est chez lui que vous souhaitez continuer votre enquête, je crois, pour votre livre….mais penser à ma proposition, aussi ».

Les yeux jaunes me scrutaient, essayer de me deviner.

Je ne répondais pas

Il reprit.

« Nous fêterons votre décision, quel qu’elle soit, et votre départ, au cercle, avec quelques amis.

Aussi, au revoir. Je suis joignable, n’importe où, n’importe quand ».

Ses yeux avaient pris la couleurs des rives mordorées de la mer Rouge.

« Bon vent ! Je pars pour rencontrer le gouvernement Indien, une commande importante de travaux publics, grues, tracteurs ».

Il me fixa comme si, de nouveau, il voulait me sonder (étais-je pour lui, vraiment, une bonne affaire ?).

Le crapaud millionnaire tourna les talons et me laissa, mille impressions en tête.

La soirée avançait et, la chaleur tombait.

L’air était doux et parfumé.

Les deux boys, Ali et Abdo s’approchèrent, me proposant des vêtements de marque, cadeaux de Besse.

Parmi ceux-ci, un smoking, un smoking pour les soirées « in » d’Aden.

Il m’achetait.

Je souriais en dépliant ce smoking saumon de la meilleure coupe.

Lagarde, à Obock, puis à Djibouti, l’enfilerait pour les réceptions de Chapon-Baissac.

Monfreid, à Paris, dépareillait son smoking saumon en enfilant ses espadrilles, faisait étalage de sa réussite dans les soirées mondaines (il postulera, bientôt, pour l’Agagadémie Française).

Rimbaud, au Harar, ne possédait pas de smoking mais un costume de bagnard, blanc, oriflamme de l’humanité, témoin de l’inanité des choses.

Je refaisais le paquet, le remisais à l’hôtel puis me dirigeais vers les palmiers du siège, ma suit-case sous le bras.

L’entrevue avec les deux Miss, fidèles assistantes, se passa bien.

Miss Fox me remit, sans un mot, une enveloppe tiré d’un coffre masqué par une plante exubérante, me fit signer un reçu et me demanda de n’ouvrir le paquet qu’une fois rentré à l’hôtel. Le reçu mentionnait simplement un nom et une date.

Miss Fox avait une tête de Sainte Catherine qui aurait eu l’expérience des hommes, une sorte de « ne me touche pas mais touche moi-plus ». Elle avait travaillé pour la Royal Air Force, portait des vêtements masculins et le glose de son maquillage faisait ressortir son hâle attrapé en Orient. Assez jolie, assez distante. Une professionnelle.

Contrairement à sa collègue, Miss Scott invita à m’asseoir. Les bureaux des deux miss étaient climatisés, séparés par une paroi de verre translucide, de grands bureaux. L’ordre y régnait, dans les têtes, dans les dossiers.

Par la fenêtre des reflets d’argent vous rappelaient la proximité de la mer, les vagues qui s’enroulaient.

Dans quelques heures, les passants suffoqueraient sous la chaleur oppressante.

Miss Scott (dans mon esprit « Biscotte »), était de Douvres, avait habité longtemps

L’Écosse. Elle avait fait éditer, à Edimbourg, chez Jullian and Co, un ouvrage sur

Robert Burns.

Elle avait une voix rauque, traînante, très sensuelle, avec des mots choisis pour un énoncé qu’elle voulait technique mais qui, sous des dessous littéraires, se dérobait, lui donnant un autre sens.

Elle m’interrogea sur mes parcours, sans peser, évoquant la gastronomie et les vins français, en guise de hors d’œuvres.

Connaissez-vous la personne qui a postulé pour le poste d’ingénieur-conducteur aux Messageries Maritimes et qui, paraît-il… ?

« Ah ! Oui, le fameux homonyme du poète ! J’ai déjà pris un verre avec le récipiendaire. Il est amusant d’avoir un double, deux Rimbaud pour le prix d’un, l’un échoué chez Bardey, future idole, l’autre courant la mer, l’océan, complètement inconnu. »

J’avais jeté l’hameçon. J’attendais qu’elle dévide la pelote, Rimbaud, Bardey, Monfreid, Marill, jusqu’à moi. Allez ! Allez !

Elle ne dévida rien, cherchant des papiers dans une chemise.

D’ailleurs, ajoutais-je, en me penchant vers elle, qui vous dit qu’il s’appelle Rimbaud ?

Elle leva lentement les yeux vers moi, me scrutant, pâle soudainement.

Elle ouvrit la bouche, m’interrogeant des yeux, intensément.

Le monde allait basculer. Un vertige nous prit, tous les deux. Si je n’étais pas celui qu’elle croyait, qui étais-je ? Que lui avait raconté Besse ? La fiction et la réalité, dans un tourbillon, se rejoignaient, s’entrechoquaient.

Miss Scott n’était que bruissement, interloquée.

J’étais l’idiot, à mon clavier, déroulant une histoire.

Quelques secondes, suspendues dans l’éternité, à nous dévisager, immobiles.

Puis le charme se rompit, les choses reprirent des couleurs, la vie redevint coutumière, prosaïque.

Alors, en secrétaire dévouée :

« Monsieur Besse me charge de vous communiquer ses intentions, son rêve de voir conduire ce projet de livre ».

Un crapaud millionnaire rêveur.

Elle m’expliqua, me précisa, me donna des thèmes, les choses qu’il fallait développer, celles qu’il ne souhaitait pas être mentionnées, le nombre de pages et le temps prévu pour l’écriture, la lecture, les rencontres in fine avec les éditeurs, enfin, tout un catalogue de précisions. « Tu es nègre », écrivait l’Ardennais. On y était et cela me fit rire.

Elle ressemblait à Marlène Jobert, primesautière, faisant sauter ses taches de rousseur mais, je ne sais pourquoi, je pensais qu’elle devait être plus féroce, plus canaille qu’elle n’en avait l’air. Marlène Jobert mâtinée de Mata-Hari. Une belle composition.

Une littéraire doublée d’une érudite avait dit Besse.

Je soupesais mentalement l’enveloppe.

Mes détracteurs la soupèseraient bien mieux que moi. Ils éructeraient que je n’avais qu’à prendre l’argent, et basta.

Il était midi.

« Prends l’oseille et tire-toi ».

On allait jouer ça aux dés.

« Et, bien sûr, vous êtes encore libre de refuser l’offre. Vous gardez votre libre-arbitre, votre liberté, vous comprenez ».

Elle avait dit ça comme elle aurait dit : « allez dans la paix du Christ », en me tenant du coin de l’œil.

Serait-il iconoclaste de répondre favorablement, d’accepter l’offre : écrire la biographie d’un margoulin, fossoyeur de nos rêves les plus purs, se méprendre sur le sens de la vie pour une poignée de sequins reçus, comme Judas livrant son maître puis jetant l’argent pour aller se faire pendre ?

Mais je soupesais mentalement l’enveloppe. Je n’étais pas plus malin qu’un autre.

Accepter, empocher l’argent…et le donner aux déshérités.

« Ainsi, je jouerai un bon tour à la folie » AR.

Je remerciais Biscotte, promettant de revenir bientôt pour la réponse.

Dehors, l’odeur puissante d’un chèvrefeuille géant – un arbre à parfums – sauta dans mon enfance. Les couleurs, les sons, se mélangèrent.

J’étais à Aden, jeune, plein de vigueur, avec un destin à étreindre.

Mais je ne me rappelais pas mon nom.

Sur le chemin de l’hôtel je revoyais mon plan :

Conserver l’argent dans le coffre de l’hôtel.

Dire OUI à Biscotte

Trouver un endroit tranquille pour écrire.

Mettre mes pas dans ceux de Tian, Riès, Bardey, Marill, Chardin.

Découvrir Aden, rencontrer Nizan.

Biscotte et Besse m’approcheraient.

C’était un bon plan. Ça tenait la route. J’étais serein.

J’avais accès au coffre de l’hôtel et je me débarrassais de l’enveloppe.

Dans l’enveloppe : cinq mille dollars, en petites coupures, comme promis. Le reste à la livraison. Pas de mot d’accompagnement.

Je pris une douche et me rendis, sifflotant, à « L’herbe folle », un établissement Français qui venait d’ouvrir près du port. J’allais réveiller les couleurs et les sons.

Demain j’irai donner ma réponse à Biscotte, décider de mon départ, et prendre livraison du Toyota.

Le lendemain matin je me présentais, de bonne heure-, au siège de « Antonin Besse’s firm, all over the world. »

Les deux secrétaires et les deux juristes étaient là.

En scrutant mon visage, Biscotte devina ma réponse. Les deux Amerloques me dévisageaient en silence, attentifs.

« Well, about M. Besse’ s proposition the answer is… (les deux juristes se regardèrent), YES.

J’en suis contente me dit Biscotte, les yeux dans le vague. Miss Fox ne bronchait pas, le nez dans ses papiers. (Elle ne me demanda pas des nouvelles de l’enveloppe.)

Je vais prévenir M. Besse. Pour le texte à venir vous avez toutes les instructions. Cela vous semble clair ?

Il n’y avait qu’à suivre le fil rouge, rouge comme la mer rouge.

Un thé, ou autre chose ?

Onze heures trente, l’heure de l’apéro.

Les Yankes reprenaient leur travail, me jetant, de temps à autre, un regard en biais… Du tiroir du bureau de l’un deux dépassait la crosse d’un révolver.

Vous êtes aimable. Un whisky, ou plutôt, un bourbon.

J’avais l’impression d’écrire le scénario d’un mauvais polar, un succédané d’un livre de James Hadley Chase.

En une seconde le bourbon, un Brooklin’s angel se trouva dans mes pognes.

Je vous accompagne, pour fêter ça ! Me biscotta-t-elle.

Nos amis Américains et ma collègue ne boivent pas.

Je sus, plus tard, que les deux Amerloques étaient en plein Ramadan (ils avaient pourtant de bonnes gueules de cow-boy bien blanc) et que Miss Cox était affiliée à la secte des Mormons, ou quelque chose d’approchant.

L’ange de Brooklin et les cacahuètes avalés je pris congé, saluant.

Biscotte m’accompagna. La porte ouverte du bureau donnait sur l’antichambre d’un four. 40 ° à l’ombre.

L’ombre des palétuviers offrait un sas de décompression, pour la chaleur, pour les dernières confidences que je devinais.

Asseyons-nous un instant, si vous voulez bien, sous cet auvent abrité.

J’ai à vous parler.

Elle parlait, j’écoutais.

Voilà, vous n’êtes pas le premier à qui M. Besse fait cette proposition de produire sa propre histoire, mais….Elle s’arrêta, ôtant quelques feuilles fanées du palétuvier, goutant le soleil et la beauté du dehors.

De profil elle s’alignait sur un visage de madone, avec quelque chose de vicelard dans le regard.

Une miss, oui, mais aussi, l’image d’une bonne sœur toute nue avec une cornette, offrant sa toison rasée, de la taille d’un ticket de métro.

Mon imagination battait la campagne, galopait au-delà. La chaleur, sans doute.

Mais, reprit-elle, ou bien le postulant était trop gourmand (dix mille dollars !) ou bien c’est M. Besse qui ne sentait pas, après réflexion, le candidat. Il a le jugement sur, vous savez.

Je me rappelais le regard pointu du crapaud millionnaire.

Je pense qu’il vous a choisi pour votre originalité et puis, surtout, il vous a jugé. Vous pensez bien qu’après toutes ces années, ces expériences de meneur d’hommes, confronté à certaines réalités, il sait tout de suite à qui il a affaire, à qui il peut faire confiance.

J’aimais bien les expressions « confronté à certaines réalités », « faire confiance ».

Instructives et douces à mon oreille.

Quels sont vos plans ? Où et quand allez-vous débuter le manuscrit ?

Il y a l’argent, le Toyota. Vous ne passerez que par moi pour la suite. Pour tout renseignement voici ma carte. J’ajoute celle de James Hallifax et de son assistant, nos correspondants pour le Moyen-Orient, seulement en cas d’urgence ou si vous ne pouvez me joindre. Oubliez Miss Cox et les deux Américains, vous ne les avez jamais vus.

Je lui indiquais mon projet de traverser le détroit, de me rendre à Djibouti, chez Marill, les rencontrer. Je ne mentionnais pas le nom d’Églantin.

Bien, je vais faire le nécessaire, votre passage en mer, les papiers, la douane pour le 4 x 4.

Vous savez où me trouver.

Vous n’avez plus qu’à déverser des litres d’encre pour la plus grande gloire de M. Besse’ firm, all over the world.

Je vous souhaite bon voyage.

Elle quitta le auvent, sa fine silhouette s’évaporant dans le soleil.

Je reçu un pneu d’Églantin., de Djibouti.

« On t’attend là-bas ».

Toujours le téléphone Arabe.

Tout le monde se connaît.

Je me regardais dans un miroir.

J’étais double-face d’écriture.

L’une pour le voyage littéraire dans la Corne de l’Afrique, un désir contenu, l’autre pour la biographie d’Antonin Besse, une commande.

Vous écrivez ? À qui ?

Le trajet pour Djibouti devait se faire à partir du port de Mokha, en ferry.

De ferry point mais un pétrolier, de la Royal Dutch Compagnie, acceptait de me prendre comme passager, moi, mon 4 x 4 neuf rutilant, mon enveloppe et le smoking saumon.

Biscotte avait télégraphié à Marill. Ils m’attendaient et s’occuperaient de l’entretien du 4 x4. Un Toyota Hilux, un pickup, un véhicule utilitaire, un monstre devant lequel je m’extasiai. J’avais les clés, le mode d’emploi et le plein était fait. Biscotte avait mis un mot, les papiers et deux cartes de la région, l’une des côtes de la mer rouge, l’autre de la ville de Djibouti.

Un fax des Marill m’annonçait qu’ils étaient contents de m’accueillir. Dans les papiers de la boîte à gants il était notifié : 4 x4 Toyota Système de démarrage en côte, contrôle de la motricité en descente, blocage des différentiels arrière, prècolision, boîte manuelle six vitesses, 150 chevaux, Cabine légende loun Moteur diesel 2.4 l d 40. Sièges en peau de zébi lustré. « Le refuge de l’Aventurier », indestructible depuis 1930.

Mais il y avait aussi un mot :

« Je vous annonce une nouvelle. Vous ne serez pas seul à Djibouti.

Votre cousin, Églantin Basquiast, ce bon vieux Eg’, est arrivé, sans crier gare, chez nous, venant de New York ».

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons tous les deux.

La communication entre vous, Antonin Besse, Églantin, et nous, marche très bien !

À bientôt !

Marill Community

Djibouti »

La communication marche très bien……….

Qui faisait quoi ?

Quelle année ?

Nous étions bien en Afrique…

À l’heure dite le pétrolier pétrola, accompagné de boutres, de sambouks, avec quelques pirates allant à la pêche aux imprudents.

Le pétrolier transportait du pétrole, quelques voitures et beaucoup de chameaux et de moutons. D’une rive à l’autre.

La traversée dura douze heures, le temps d’admirer le paysage. Nous longeâmes l’archipel Sonabi, mais aucune trace de Monfreid. On avait quitté Aden, ce grand volcan lunaire dont un pan a sauté (brochure office du tourisme, en Anglais).

Je n’étais pas aller saluer, avant mon départ, les juristes Américains, Clark et Bekrens, les homme de confiance de Besse. Bon vent !

Sur le pétrolier un Britannique engagea la conversation « Mais qu’est-ce qu’un Français vient foutre ici ? Et vous n’avez pas d’armes sur vous ? Vous savez que la mer et les Côtes ne sont pas surs ? William Gladstone, c’était le nom de cet Anglais bon teint et armé, évoqua des colons français des Messageries maritimes. Vous avez du connaître un certain Jean-Philippe Lafouine, auteur d’un livre incendiaire, un brûlot contre nous, contre la colonie Britannique. Il l’a fait éditer – à Zanzibar – mais Anastasie, la censure, veille.

Nous avons mis ce joli monsieur en cabane, à Arta, où il purge……..

Je n’écoutais plus. J’admirais les poissons-volants, les dauphins qui jouaient avec les vagues.

On vint contrôler nos passeports.

Le Britannique reprit : À Djibouti, allez, de ma part, à l’East Indian Club. Mon nom arabe est Ali Abd Ul Latif.

Les amis de Besse sont nos amis. Comment avait-il su ?

Le juge de la prose de Lafouine me parla, parla… De Jean-Paul Miguet, de la capitainerie du port, un dur, couvert d’honneurs durant la dernière guerre, et atteint de vérole, maladie des baroudeurs.

Il me parla aussi de Victor Ségalen, qu’il avait bien connu « un écrivain mélancolique ». Je me gardais d’évoquer les noms de Georges-Daniel de Monfreid ou de Gauguin.

Encore moins ceux d’Églantin, de Marill.

Nous arrivions au port sans attaques de pirates.

William Gladstone me remit sa carte (j’ai entendu…. si vous allez à l’Est Indien club, je suis membre, j’y ai mes habitudes). Il y a un bar, un billard, c’est très confortable et l’on est entre nous. Il se rengorgeait, haussant les pieds.

Il avait une tête à descendre au Pall mall Hotel d’Aden, tenu par les riches Parsis.

Parsis, Indiens, soufisme, oromos, afars, somalis. Une mayonnaise de noms, de races, de religions, de noms de bateaux.

Il était temps d’arriver, je commençais à tanguer.

Les maisons blanches de Djibouti sortirent de la brume.

Un câble arriva : « les Houtis tiennent Hodeida ». Un représentant de l’Onu est sur place pour éviter un nouveau désastre humanitaire. Juin 2018 NDLR.

« Au ciel je vois de blanches nations en joie » AR

Au ciel, je vois de lourds nuages noirs s’abattant sur des innocents

Le monde danse sur un volcan.

D’Hodeida, Trébuchet est reparti. Il part vendre son café, alimenter le commerce en mer rouge.

Rimbaud, rétabli, accoste à Aden, un mot de recommandation pour Dubar dans la poche.

J’accostais à Djibouti, hélai un taxi pour me rendre chez Marill, boulevard Marchand.

Marill ! Toyota, Hageisa, Sadiéga, Sagon, Yamamoto.

Cinq cent soixante employés dans quinze sociétés, à Djibouti, en Éthiopie, Somalie, Aden.

Ils venaient d’inaugurer le garage Clemax Yamaha et de présenter la dernière Hilux Turbo automatique.

Il était où, le temps des pionniers que j’étudiais, Joseph Garrigue et Paul Marill, le commerce de la nacre, des boutons, du commerce des trocas, du temps d’Henry de Monfreid, des partenariats avec le flibustier, l’arrivée d’André Marill, l’entreprise artisanale se transformant lentement en société de logistique et de transport, transit entre les différentes terres.

Le plastique remplaça la nacre. On s’adapta. L’entreprise devient le concessionnaire officiel des nippons : Toyota, et toute la gamme des automobiles tout-terrain, motos, des jeeps, des berlines et des camions. À cela s’ajoute, bientôt, les départements des assurances, de la logistique.

ÉGLANTIN

Églantin était là, avec les deux frères Marill, Jerry et Tommy. Très bien reçu, je décidais, au bout de quelques jours, de reprendre ma route, Eg’ était là pour moi. Je voulais enquêter sur des sujets qui me tenaient à cœur, l’université de Djibouti, l’aventure du juge Borell (sur la pointe des pieds), des visites à la bibliothèque Alexandrina, Alexandrie.

Et j’irai glaner des renseignements, au hasard des rencontres.

Partant, je laissai la plume à Eg’ pour sa découverte, ses souvenirs, son séjour chez les Marill, Djibouti et contrées avoisinantes.

J’avais deux missions. Je ne me prenais pas pour un chargé de mission.

Je ne vous laissais pas, l’histoire continuait. Je me sentais rajeunir, le climat me convenant. Le voyage littéraire, dans des contrées inconnues, continuait. Les contacts avec Églantin, avec Biscotte, me seraient facilités par le truchement de mes connaissances à l’ambassade de France, de son consulat, de l’Alliance Française, de l’institut Français, les différentes chambres de commerces et de quelques librairies.

RECIT D’Églantin Basquiast :

Bonjour, chers lecteurs.

Je reprends la plume, je suis Eg, ’ Églantin Basquiast, de New York, le cousin de l’intello de Reims.

Mon cousin est parti vers d’autres histoires, avec d’autres horizons. Content de l’avoir revu, et content si je peux l’aider dans ses recherches, faire avancer son putain d’roman. Il a de la constance, il a toujours été comme ça.

C’est donc l’année des retrouvailles pour tout le monde. Pourquoi ne se revoir qu’aux enterrements, pourquoi ne disons-nous nous pas plus souvent aux gens qu’on les aime, qu’ils nous manquent. Quand la mort les mange, c’est trop tard. Les asticots sont de piètres compagnons.

Je retrouve l’Afrique, Djibouti, l’entreprise Marill.

Je retrouvais avec plaisir ses héritiers, les frères Marill, Jerry et Tommy. Combien d’années nous avaient séparés ?

Je me souviens….outre leurs affaires ils m’indiquèrent qu’ils pratiquaient le parachutisme ascensionnel, participants à des concours d’acrobaties dans le ciel, et, aussi, la photo sous-marine, nageant avec les dauphins et les requins-heureux, les seuls requins qui ne soient pas dangereux. Ils sortaient, de Djibouti au golf d’Aquaba. Plonger pour admirer les plus beaux poissons du monde, mérous, barracudas, murènes, raies à pois bleu, manta aux yeux transparents, dauphins, tortues, requins-heureux, requins-baleines.

Leurs associés tenaient des agences maritimes, pratiquaient la location de voitures et des Manitou, ces monstres pour travaux gigantesques dans les déserts, percements d’isthmes, barrages, forages.

On me présenta Minon Mohamed, chef de l’informatique, spécialisé dans les programmes DIS-PRO IBM, avec des serveurs AIX 4.3. PL., en réseau avec WAN L.S. WINGATE.

« On déjeune à quinze heures. D’ici là Chehem Daoum va t’accompagner en ville, faire un tour. Tu auras un aperçu des transformations de la ville et puis, tu auras à choisir une piaule, une banque, mais y a pas l’feu, tu es notre invité et on est content de revoir l’asticot d’Alexandrie » dirent-ils en s’esclaffant tous deux.

Flanqué de Chehem je parcours les rues de Djibouti, m’imprégnant du nom des rues, mémorisant les immeubles, les commerces, essayant de me les rappeler…cinquante ans ont passé…

But, tout allait bien, je revivais mes années de jeunesse. Le soleil, la mer, l’insouciance, je me souviens…

On passe devant la résidence -hôtel Bellevue, avenue Saint Laurent. Commentaires de mon accompagnateur : bel hôtel, classique mais bien tenu, tu peux y dormir et manger. L’avantage de cet hôtel est sa position centrale, et tu n’es pas loin de chez Marill.

Rue de Genève : discothèque Scotch Club. Les arabes n’y vont pas, ou sur recommandation.

Oui, je connais beaucoup de monde ici. Avant, j’étais croupier au casino Aden Bay.

Mesdames et Messieurs faites vos jeux, rien ne va plus.

J’ai appris en France, chez Patouch’, au casino d’Enghien les Bains.

En passant devant la Salaam African Bank je pense à mon enveloppe, laissée dans le coffre de Marill. À mon regard interrogateur Chelem commente :

Ce n’est pas une banque que je- enfin, nous, (il impliquait le choix de ses patrons) on pourrait te recommander. C’est une banque Islamique, Arabe, pour les Arabes. On s’interroge sur leurs dépôts à terme Islamique, leur carte maitresse servant de passeport, l’accueil interlope qui est fait. À éviter.

Il continua la promenade, m’expliquant que nous avions le temps, les frères Marill recevant, ce matin, des Ethiopiens « pour affaires ».

Ils viennent de l’ambassade d’Éthiopie. Il y a le general manager, Harar Abadar, le responsable culture et patrimoine, Mustef a Hassen, accompagné de son second, Aynb Abdullah Janir.

C’est pour leur projet de médiathèque, au Harar. Ça devrait t’intéresser toi qui aime les livres.

Leur rendez-vous, ça risque d’être long, je te propose d’aller manger un en-cas, chez Youssef, c’est à côté.

Le restaurant chez Youssef, Mukbassa central, restaurant tout en bois, avec des tables et des chaises en plastique, possédait une petite TV qui crachouillait de la musique, au haut d’une armoire.

Souris d’agneau accompagnées d’un riz parfumé, un syrah rosé, une bouteille d’eau des sources du Hagger. Harabara ghost, pun jabi,

Samossa, tous les plats du Yémen. Délicieux, le raffinement dans la simplicité.

« Il y a aussi la Chaumière, pour les grandes occasions. Certainement que mes patrons t’y inviteront. »

Après les cafés forts, brûlants, il m’emmena à la banque recommandée, l’Exim bank, « une banque pour le peuple, vingt ans de service ». Produits bancaires, financiers et vente de téléphones intelligents.

« C’est la banque des patrons, tu peux y aller en confiance. Discrétion et suivis assurés. Petite banque mais grosses affaires. C’est la banque qui choisit ses clients, sur recommandation »

Passant près de l’hôpital il me demanda si je connaissais « le défi du godet de la fistule de glace », recherches sur une maladie rare….mal placée. Mes patrons financent ces recherches.

Ils sont mécènes. Il ne m’en dit pas plus.

L’hôpital Peltier, Baba, Oumar : mes deux zèbres étaient en mission pour la Croix Rouge à Mogadiscio. Au retour ils devaient passer par Berbérah, rejoindre Jonas- boule de gomme.

Mes patrons, mes amis, leur banque, discrétion, recommandation, financement, un hôpital, des hôpitaux.

Les mots dansaient dans ma tête.

Jerry et Tommy Marill

Jerry, le cadet, avec un passé chargé, avait été recadré par le père Marill quand s’annonça le temps de la passation des pouvoirs, le tumulte des affaires, enfin, tout ce que l’on projette dans l’avenir quand on a vingt ans, et qu’on veut « se réaliser » suivant l’expression consacrée. Jerry n’avait pas fait les quatre cents coups ou, du moins, la famille pensait qu’il en avait fait, au moins, trois cents : dettes de jeu (poker), trafics plus ou moins condamnables (fusils) et il engrossait (bad boy au sourire ravageur) les femmes à tour de bras.

L’une d’elle, capacité en droit, souhaitant ouvrir un cabinet d’avocat, sentit la faille, lui déclarant sa grossesse et le condamnant à l’épouser (et tu me coucheras, aussi, sur le bureau du notaire) ; douce pression, intimidation, une fille qui n’avait froid ni aux yeux, ni ailleurs, âpre à la réalisation immédiate de ses projets.

Le père paya la fille et la chassa de l’esprit du gamin. Où l’on s’aperçut, ensuite, que la donzelle se promenait avec un coussin sur le ventre….

Le père se fit rembourser, la menaçant de mettre un contrat sur sa tête.

Pour lui refroidir les idées on envoya Jerry à la légion étrangère de Djibouti, avec recommandation « de bien l’assaisonner ».

Tommy, l’aîné, avait un passé plus lisse. Il était né en Thaïlande, à Uban Rat Chartham. On disait que c’était un enfant naturel, fils de Jacques Vergès, mais rien n’était prouvé, quoiqu’une légère pliure aux yeux quand il souriait pouvait confirmer la légende.

Il avait épousé une Égyptienne qui avait réussi dans l’industrie des cosmétiques, mais le mariage n’avait pas tenu. Un petit garçon était né, Abel, adorable petit métis qu’il voyait régulièrement. La mère et l’enfant habitaient Ismaîlia.

Tommy dit « Le bricolo », tant il était doué pour la chose manuelle, particulièrement la mécanique auto de haute précision était l’homme de la situation chez Marill.

Jerry, le bad boy qui plaît aux femmes, s’occupait des relations commerciales, des contacts avec les entreprises sur le territoire de Djibouti, l’Éthiopie, le Yémen et les deux Somalies jusqu’au bout du bout du cap Gardafui.

Les deux frères abondaient aux sollicitations politiques, Tommy, président de la chambre de commerce, et principal mécène de l’hôpital de Djibouti.

Jerry, lui, était président du Rasqual Club, une association d’entraide aux prostituées qui voulaient sortir du métier et se reconvertir. (!)

Il avait, également, le projet de création d’un golf à Ambouli.

En plus du parachutisme et de la photo sous-marine Tommy avait une passion, les jeux d’échec et Jerry, lui, celle du trial, dans lequel il excellait. L’ancien légionnaire, sportif accompli, donnait rendez-vous aux femmes sur la plage de Doralé où il venait courir, torse nu pour faire admirer ses plaques de chocolat, tous les matins, avant le lever du soleil.

Pour tous les deux la vie était belle : la maturité, un job intéressant, pas de patron, des femmes, des amis, et de l’argent, beaucoup d’argent, énormément d’argent. Ça aide.

Leurs parents disparus ils pouvaient compter, se confier, à Nelly Daubier, la comptable de l’entreprise, l’associée de l’étude Aref Mohamed Aref, d’Ali Sabieh, leur tante chérie, qui les avait pris sous son aile à la mort de leurs parents. Elle les considérait comme ses enfants.

Tout ce petit monde avait entendu parler – de près, de loin – d’Antonin Besse, d’Henry de Monfreid et vivait en bonne intelligence avec les indigènes, et le voisinage.

Je vous raconterai, un jour, les liens qui nous unissent, les Marill et moi, les années bonheur Africaines quand nous avions seize ans, quand nous écumions les casses. Ils m’appelaient le roi de la clé de huit.

L’enveloppe de Biscotte, à déposer à la banque Exim, me rappelait à la réalité.

On évoquait le passé, le présent. Ils me firent parler de toi, l’intello, et de tes scribouillages.

Et d’Antonin Besse.

Les Marills’brothers appelaient le roi du pétrole d’Aden, Tintin mais, je ne sais pourquoi, quand ils en parlaient, des lueurs passaient dans leurs yeux, ils hésitaient à caser les mots. Du temps avait passé.

Mes pensées vagabondaient ; les frères Marill à Djibouti, les juristes Américains à Aden, la crosse du révolver dépassant du tiroir de leur bureau.

Plus loin, aussi, ce que l’intello m’avait raconté dans ses écrits, Lucereau, transpercé d’une lance sur le chemin de l’Ogaden, Monfreid tuant un homme de sang – froid, les gens du cinéma, Claire Denis et Beau travail, Denis Lavant, au vieillissement des albums hâlés par le soleil, ou bavés à la mer. Les albums de photos des filles que l’on n’a pas eues.

Il me fallait me réveiller, voir le soleil en face, ne pas ciller.

Les parois de mon cerveau étaient aussi fines que la frontière qui séparait Loyada du Somaliland.

La nuit je rêvais : j’étais barman dans un bar d’Aden fréquenté par les légionnaires.

« Alors tu étais dans l’infanterie de marine, ben, tu es comme moi, on est tous les deux de la coloniale ». Et de fêter ça en échangeant force toasts à la gloire de l’armée, des Picon-bière, rappel de son temps à Blida.

La température montait, il parlait des femmes et de la Légion, sa deuxième famille.

Et puis il me parla, aussi, de Monfreid, qu’il admirait. « Je sais, je sais, on l’a accusé de trafics de toutes sortes, haschich, armes, esclaves. Et puis il y a l’histoire de l’indic qu’il a amené, de nuit, sur son boutre, pour le supprimer, c’est vrai mais ça, c’est les aléas du métier ; pour moi il est, il reste un héros, un homme, un vrai ».

Il me parla d’un général qui avait des documents à me remettre, sur la fuite de Rimbaud en Afrique (c’est ce que tu cherches, non ?) un catalogue des retournements de Monfreid, devenu ami-ami avec les armées Italiennes occupantes, des choses un peu compromettantes.

Il parlait, de plus en plus fort, de plus en plus vite.

La chaleur devenait insupportable dans ce boui-boui. Les vapeurs d’alcool montaient. S’ajournaient les brumes qui s’élevaient de la terre. Un brouillard.

« Tu fais ton paquetage, man, retour Djibouti, on va te former aux combats, te déformer la caboche, te faire passer tous tes permis, ton brevet colonial. Après, t’es des nôtres. Vive la coloniale ! (il avait les yeux injectés de sang). Au cap Gardafui on te lâche, ton trip c’est de descendre dans la fosse nourrir les requins. On en fait l’élevage. Puis tu vas faire le garde-côtes, au phare. C’est désert et un peu chaud. Tu sais te servir d’une kalachnikov au moins, péquenot ?

J’étais dans un four.

Les tonneaux de bière éclataient, les uns après les autres, trop de pression.

Les pirates envahissaient la salle, je sentais déjà leur couteau dégoulinant de sang sur ma gorge. « Coupe-lui les couilles, il courra plus vite ! Et qu’il fasse attention à ses arrières, c’est tout c’qu’i lui reste ! J’suis mort de rire ! ». En place de tête du légionnaire c’était une tête de singe hurlant, un singe énorme, sautant sur moi.

Je m’éveillais, dégoulinant de sueur.

Au soleil il était midi moins le quart.

L’intello m’envoyait le double des courriers reçus.

« Ba ba ba ba ba, disaient les lecteurs putatifs. Vous n’avez qu’à aligner les mots et Ils formeront des phrases. Vous évoquerez, les jours suivants chez Marill, la banque pour l’argent, l’hôtel pour dormir, la découverte du garage, leur proposition de vous remettre à la mécanique,

La découverte de contrées à explorer, d’expériences à vivre.

Et puis, n’oubliez pas votre contrat : écrire sur et pour Besse ; rappeler Monfreid (il ne dit pas être loin). Pour Riès, Tian, ne pas déranger ; leurs affaires les mènent au Moyen-Orient, nouveaux clients, perspectives et affaires. À voir, plus tard en rouvrant les carnets de ce damné Ardennais. »

Tout ce verbiage me semblait bien plat et, surtout, inutile.

Surtout, n’oubliez pas ce que vous faites, où vous êtes. Ne vous égarez pas, ne vous dispersez pas.

Leurs paroles s’évanouissaient dans les vrombissements les camions jetés sur les pistes et traversant les villages à toute allure, soulevant des montagnes de poussières, accompagnées par des nuées d’enfants les poursuivant aux cris de « Aroum Takem ! Aroum Takem! ».

Et puis les chose se planifièrent.

J’avais trouvé l’hôtel, la banque et j’étais invité, en toute fraternité, par les Brothers Marill. J’étais de la famille, comme avant, mieux qu’avant.

Un séjour plein, que je ne regrettais pas, une échappée. New York, Chrysler, étaient loin.

On pense aux bons moments que l’on garde en tête, et que l’on met de côté dans sa mémoire, quand les choses se désagrègent et que l’on cherche à faire le point sur sa vie. Qui ne le fait pas ?

Les dîners avec mes potes se passaient sous la véranda dégorgeant de campanules et de chèvrefeuilles, en compagnie d’invités, des Français, quelques Indiens, à causer de tout, de rien, en toute liberté. Les mets et les vins, généreux, me rappelaient la France.

L’argent restait dans la banque. Je restais à l’hôtel.

Les filles-fleurs dressaient les nuits. En elles, le temps s’écoulait. Je ne pensais à rien, en attente de l’aurore, d’un nouveau jour. En vacances.

Les filles-fleurs, je repense à leurs sourires, leurs yeux mangés par le khôl. « Peut-être connaissent-elles les secrets du monde ? » AR.

Enfin, je m’ébrouais, passais au garage. On me fit visiter. Énorme entreprise, avec les derniers cris de la technologie.

« Alors, le lézard, me lança Jerry, on s’y remet ? T’as pas peur de mettre tes jolies mimines de post-écrivaillon dans le cambouis ? T’es toujours le roi de la clé de huit ? »

J’exposais mes projets, ceux de mon cousin, et puis la joie de se revoir ravivait le présent. Je désirais des intervalles, revoir le pays, les pistes, me remettre à la mécanique, ma passion, ces intervalles permettraient de….

« T’en fais un beau d’intervalle, trou du cul. J’ai parlé à Tommy. Ça te dirais de te replonger dans la mécano, écouter les moulins. En allant réparer nos monstres aux quatre coins de la république de Dji, tu pourrais avoir des contacts – clients, fournisseurs – et glaner des renseignements sur Tintin. Qu’en dis-tu l’asticot ? Puis me dévisageant » T’as pas changé.

Des rêves plein la tête, des outils pleins les mains, à user ta jeunesse sur les bancs, les expériences de la vie. Tiens, v’là t’i pas que j’use de ton langage poudré ! Allez va voir Ahmed, le chef d’atelier, il va t’causer. En tout cas, tu as toute notre confiance, à Tommy et à moi.

Bienvenu au pays des Afars et des Issas. Tope là ! Avec une claque dans le dos. « Il me quitta, mandé par le responsable des stagiaires.

Une nouvelle vie commence. Comme le chat à neuf queues peut-être avais-je neuf vies ?

Écrivaillon, mécano, bibliothécaire, baroudeur. Où sommes-nous ? Dans quelle vie ?

New York, Reims, Djibouti. On repasse les plats ?

Quinze jours passèrent.

J’étais à ma main, j’avais ma main, à turbiner.

Quelques travaux sur le Hilux 2009, un différentiel avant sur un diesel japonais, m’aguerrit sur les nouvelles normes des technologies. L’informatique avait pris le pas.

J’étais dans mon monde. Le bleu de travail marqué d’un MARILL INGENIERIES, neuf, m’allait comme un gant.

Après d’autres prémices – une panne de démarreur – le relais de préchauffage des bougies faisant des siennes, le démarreur on le démonte, les charbons, les chemises, les radiateurs et autres culbuteurs.

J’attaquais la route, l’aventure.

Les Ingénieries’Brothers m’envoyèrent à Dikhil, au garage Adil-Turquie, un sous-traitant à eux, pour donner un coup de main. « Mais t’es pas obligé, tu sais ».

J’étais heureux. Je revoyais mon pays.

DIKHIL

Dikhil, à cent kilomètres de Djibouti, à dix de la frontière Ethiopienne, rafraîchi par l’oued

Chekkeyti. Une seule voie, la nationale 1, de Galafig à Djibouti.

Adil, petit patron chaleureux du garage, m’accueillit. C’était un ancien de chez Marill qu’il avait quitté pour monter sa propre boite. Il avait gardé d’excellents rapports avec ses anciens patrons. On se rendait service. Pas d’ombre à l’Orient, ses conventions, ses rapports humains, amours et détestations. Et le respect.

Dikhil, fragilisé par son voisinage avec l’Éthiopie, avait reçu le soutien de l’armée.

On avait construit un fort, la milice s’y était installée.

Autour d’un café il prit le temps d’installer la conversation, me contant l’histoire de la ville, le souvenir du commandant Albert Bernard tombant en embuscade à Moraito, près du lac Abbé, avec quinze de ses hommes, tous égorgés, en voulant porter secours à des réfugiés Issas.

On en vînt à parler de ma visite, de mes connaissances, habilité par la famille Marill.

« Comment ont-ils ? Que devient Jerry le flambeur ? A-t-il ouvert son golf ? Et Tommy, comment va son petit garçon ? ».

Les deux frères m’ont expliqué, qui vous êtes, ce que vous êtes….il s’arrêtait, guettant les confidences.

Je devinais les questions sur la face ridée d’Adil.

Je nommais Rimbaud (le Frenchie qui courait l’Ogaden à cheval), Monfreid (un drôle de type.)

– J’ai connu Armgart, sa femme, quand elle travaillait à la léproserie du Harar. Il ne la méritait pas). Enfin, Antonin Besse (son visage se ferma).

Il m’a demandé d’écrire un livre sur lui. Je rallumai l’intérêt.

« Écrire un livre sur M. Besse, vraiment ». Il détachait les mots, les soupesant, essayais de me faire passer un message. Et, aussi, des lueurs dans les yeux, comme…..

Puis, nous rendant à son garage, bien rangé, il continua la conversation.

« Vous auriez pu…il s’arrêta, me dévisagea, cherchant ses mots. » Vous auriez-pu écrire sur d’autres thèmes, l’origine des colonies de ce côté, de l’influence du climat sur les populations et sur les machines, les automobiles, cela n’a jamais été fait, me dit-il, regardant au loin.

Il reprit : et un livre sur les aventuriers, qui s’en sont allés, qui ne sont jamais revenus.

Ouvrant la porte de l’atelier il me glissa : « je suis le fils naturel de Lucereau ».

Il s’égaya devant les bolides de ses clients, des français qui avaient réussi.

« Vous savez, Lucereau le transpercé, reprit-il avec un sourire triste.

Il passa à autre chose, ajoutant :

J’ai les connaissances pratiques en automobile, bien sûr, mais plus de main d’œuvre, ni de pièces détachées. Certaines de ces marques renommées sont, plus ou moins, en attente. Les clients attendent, j’attends, mais vous savez, vous êtes en Afrique, en Orient, le temps ne compte pas ».

Il avait retrouvé sa gouaille, sa simplicité, sa bonhomie. Il me donna les instructions et me laissa.

Je me mis au travail.

Personne dans l’atelier, ni dans les parages.

Je me penchais sur un problème d’excitation de vis de démarreur. Le véhicule calait, subissait une baisse de régime. On n’avait pas touché au Neiman. Je vérifiais les contacts, où se positionnait la fixation des câbles, les cosses de batterie. La tension des charges de batterie était faiblarde. Contrôle des 12 V associé au démarreur. Enfin, après le filtre à gasoil nettoyé et m’être occupé de la connectique, tout devait rentrer dans l’ordre.

Contact. Le moteur ronronne. Je laissai un peu de temps au temps, accélérait, modérait. Les cliquets devaient se remettre en ordre avec les pistons, en douceur.

Le fils naturel de Lucereau ! Ah ! Ben, dis donc !

Son visage émacié sur la neuvième photo, montrée par l’intello, la terrasse de l’hôtel de l’Univers, Aden.

Je n’avais pas de réponse à la question « est-ce que les morts rêvent ? ».

Je fus sorti de mes ébahissements mystiques par Adil.

« J’ai entendu le moulin repartir. Ça marche ? Mon client va être content. C’est Hassan Gould Aptidon, le président de région, féru de belles cylindrées.

Vous pouvez vous pencher, maintenant ou après le repas, sur une autre voiture. Je voudrais votre avis.

La Toyota Hilux Vigo 2.5 STD était l’une des dernières acquisitions de chez Marill.

« J’aurais besoin d’un injecteur de carburant diesel avec pompe DENSO ; Il n’y a que les britanniques qui en ont, paraît-il.

« Et puis, aussi, il me manque un arbre de transmission Toyota Hilux 4 x4 37140 – 35030 en 610 mm.

Enfin, et si vous avez le temps, j’aimerais votre avis sur la dernière Toyota sortie, l’Hilux

L’invincible, personnalisée, moulée à la main, avec tapis caoutchouc. Mais, peut-être vous avez du chemin à faire et vous pensez rentrer avant la nuit ?

J’avais besoin d’une douche, d’un verre et lui proposais, ensuite, de manger un morceau

« Aux deux gazelles » le resto côtoyé le midi, et qui faisait hôtel. Je me coucherai de bonne heure et me rendrai à Ali Sabieh, chez Kadar Al Diranem. C’est à un jet de pierres.

– Je le rencontre pour des dépannages, et puis, aussi pour des conseils. Il veut se séparer d’une partie de sa flotte et il a des soucis d’’informatique.

Repas pris en commun avec Adil qui parle plus qu’il ne mange. Il me narre son passé, sa vie de militaire chez les Français, son apprentissage de la joaillerie, la connaissance des métaux précieux. Avait-il connu Schouchana ?

Il avait vécu longtemps en Érythrée, à Asmara. La parenthèse Italienne lui avait donné le goût de l’histoire. Il connaissait par cœur les aléas de l’aventure de Mussolini et de ses chemises noires. Aussi noir que leur cœur, ajoutait-il.

Et Monfreid ? Questionnais-je.

« Ah, Monfreid….»

Il se tut, puis : « il était très aimé de ses hommes qui se seraient fait tuer pour lui ». En disant ces mots j’avais conscience qu’il cherchait à s’en convaincre lui-même.

« Avez-vous connu Chapon-Baissac », me demanda-t-il, tout à trac.

J’en étais à mon deuxième whisky Johnny Walher, un whisky Coca servi dans un magnifique verre de cristal de la collection Wallace, de Londres, un luxe incongru dans ce garage sentant l’huile de vidange, un verre de cristal creusé à la main avec le liseré du célèbre bleu Wallace. J’y étais passé en 1954, une boutique adossée au Montaigu Square où avait été tourné le film « Brève rencontre », je me souviens. Je me perdais dans mes pensées. Je pensais à mes correspondants, à l’intello, son éditeur, ses lecteurs. Allaient-ils devenir les miens ? Une sorte de dédoublement me prenait ou, plutôt, un dédoublement de périodes. De saisons ?

Ces digressions ne me semblaient pas pesantes. J’étais en Afrique, en Orient, dans un autre monde, dépaysé et curieux de ce dépaysement.

Je n’avais pas à pondre un mémoire me permettant d’entrer au Royal Institute du Pen Club, mais plutôt, pour donner un coup de main à mon cousin. Pour moi, tout s’imbriquait.

Les fauteuils de cuir des clubs Londoniens s’avachiraient, usés par le temps, avant que mes petites fesses ne reviennent s’y poser.

La cigarette king size d’Adil se fumait toute seule, la cendre tombait sur la nappe.Il me racontait l’histoire de Lawrence d’Arabie. Il avait connu son biographe, Alistaire Mac Lean, l’auteur des « Canons de Navarone ». Laurence rêvait d’une Arabie indépendante, nous renvoyant aux accords Picot, nous renvoyant aux guerres, le méli-mélo de la Syrie, des guerres intestines au Yémen, en Somalie, partout, d’une mer à l’autre.

Adil avait servi sur le Humber, le bateau-école de ravitaillement anglais à Akaba, en 1917.

Il avait accroché, au-dessus de son bureau, le fusil Lee Enfield, ayant appartenu au colonel Laurence. Il s’en servit lors de la campagne du Hedjaz, en 1916.

Adil se souvenait du 4 juillet 1922, date à laquelle Laurence rendit son tablier en démissionnant du bureau des Affaires coloniales. Il l’avait accompagné au cercle, au Caire, dernière présentation, en costume Arabe, devant un quarteron de politiques, ambassadeurs, généraux.

« Que la nuit vous soit douce, qu’Allah vous accompagne, vous guide, dans vos occupations, vous protège. »

Les rapports circonstanciés de ma visite, bons de commande et rapports furent bourrés dans le suite-case neuf, en peine peau de chèvre, un objet qui allait m’accompagner dans mes tournées Marilesques.

Je me couchais pleins de rêves, de pensées, le corps prêt à se détendre (si le cerveau pouvait en faire autant !) avec, encore, en bouche, le goût des merveilleuse pâtisseries Orientales dont je m’étais goinfré.

Demain, Ali Sabieh.

(Depuis mon arrivée à Djibouti je tenais un journal, rangeais les courriers reçus de New York, relisais les missives du cousin.)

Et le monde, comment va-t-il ?

Le monde, il va, monsieur, il va.

ALI – SABIEH

Ali-Sabieh, Calisablix en arabe, deuxième ville du territoire, à 90 kilomètres au sud de Djibouti, 10 de la frontière Ethiopienne. Ali-Sabieh, ville de la fin de la mission Marchand, de Jules Maral de Coppet, administrateur de la ville, protestant, franc-maçon, ami d’André Gide et de Roger Martin du Gard (dont il avait épousé la fille).

Ali-Sabieh, le garage de la bonne Etoile, appartenant à un groupe Britannique, le Curtis Booth limited, 61 Exmouth Market, Londres. Son gérant, le patron, Fazio Szabo, me reçut avec tous les salamalecs habituels.

C’était un grand type, en vareuse claire, un Européen habillé en Européen.

Il vous toisait de haut, avec un regard en bas. Jerry m’avait expliqué le personnage, son malheur, sa femme et sa fille noyées dans un naufrage sur un bateau en partance pour l’Inde.

Depuis le drame il avait changé de cerveau, passait ses journées libres au bord de l’Océan, parlant aux pêcheur, scrutant l’horizon, se mêlant aux indigènes dont il partageait les repas. Il les avait apprivoisé, avait rendu de menus services, ne s’imposait pas.

Les habitants connaissaient son histoire, le laissait tranquille. Certains l’avaient invité dans leur modeste maison.

Le garage était flambant neuf, moderne, aéré « On a tout refait, dernièrement ».

C’était un garage avec la vitrine d’un concessionnaire.

L’homme était doué pour les relations d’affaires et, après quelques moments de découverte, ne vous toisait plus de haut, n’avait plus de regard sournois et devenait presque affable.

On m’a envoyé chez vous pour…

Oui, je suis au courant, vous êtes recommandé par le groupe Marill. Je vais vous expliquer.

Il expliqua.

Il avait à vendre un Toyota Hiace Multiborn Marill, robuste, intérieur nickel, installation inox moteur 2 l. Il avait un client qui en voulait 2 000 000 de francs Djibouti.